世界へ!最終整備17 ボディアース磨き〜エアバッグ直るか?

先日デイビーを近所の自動車整備工場に入院させた際に、やってもらった事がじつはもう一つあるのです。

それは、

エアバッグ警告灯のエラーコード読み出し。

これまで何度も書いてきましたが、

デイビーはエアバッグ警告灯がたまに点滅する持病を持っているのです。

これまでそれを直そうと、涙ぐましい努力をいろいろしてきたわけですが(笑)、結局直らず。

現状では他に出来ることも無く、原因もわからない。

お手上げ状態です。

ところが入院の数日前に、運良く(?)また点滅し始めたので、

せめて原因だけでもハッキリできないかと思い、

プロ用の故障診断機でエラーコードを読んでもらったのです。

してその結果は、

「故障コード36 コントロールユニット系統」

整備士さんによると、これはエアバッグコンピュータに問題があると言うことだそうです。

やはりコンピュータ交換か、、、コンピュータ購入8万円コース確定。

ガックリうなだれるぴーよし。

ところが整備士さんが続けて仰るには、

「でも、コンピュータ本体が壊れるのは極めて希。

こういうのはボディアースの不良が原因の場合もあるので、

一度アースを磨いてみては?」

たしかにこれまで、エアバッグのプラス側については、

スローブローヒューズ、リレー、ブレードヒューズ交換してその接点磨きなど、

思いつく限りの事はやって来ましたが、マイナス側についてはノーケアでした。

だってマイナス側は、ぶっとい配線でボディアースされてるし、エンジンや他の機器も正常に動いているから、問題無いだろうと思っていたのです。

でもこうなったら藁をも掴む気持ちです。

19年間放置の、各ボディアース端子を磨いてみることにしました。

■バッテリー端子清掃

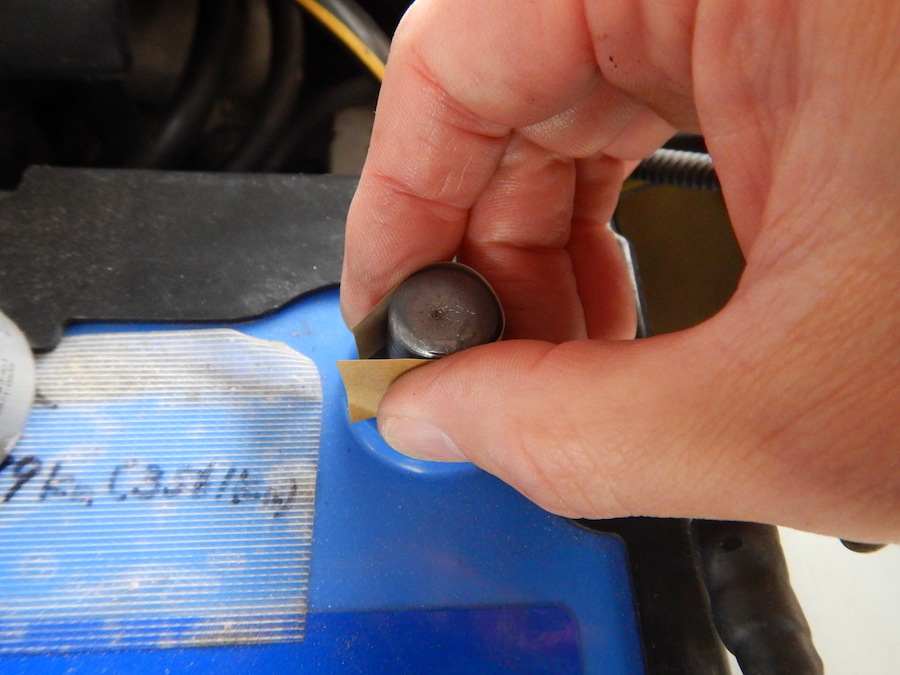

まずはバッテリーのマイナス端子から。

端子を止めているナットを外す。

確かに汚れ放題。

さっそくワイヤーブラシ掛けて、紙やすりで磨く。#400→800→1500の順で磨いたら、、、

ツルツルのピッカピカ。

バッテリー端子も磨いたら、、、

これは気持ちいいカモ。

プラスも同様に外して、、、

ピッカピカ。

さらにバッテリー端子クランプも。

磨く。

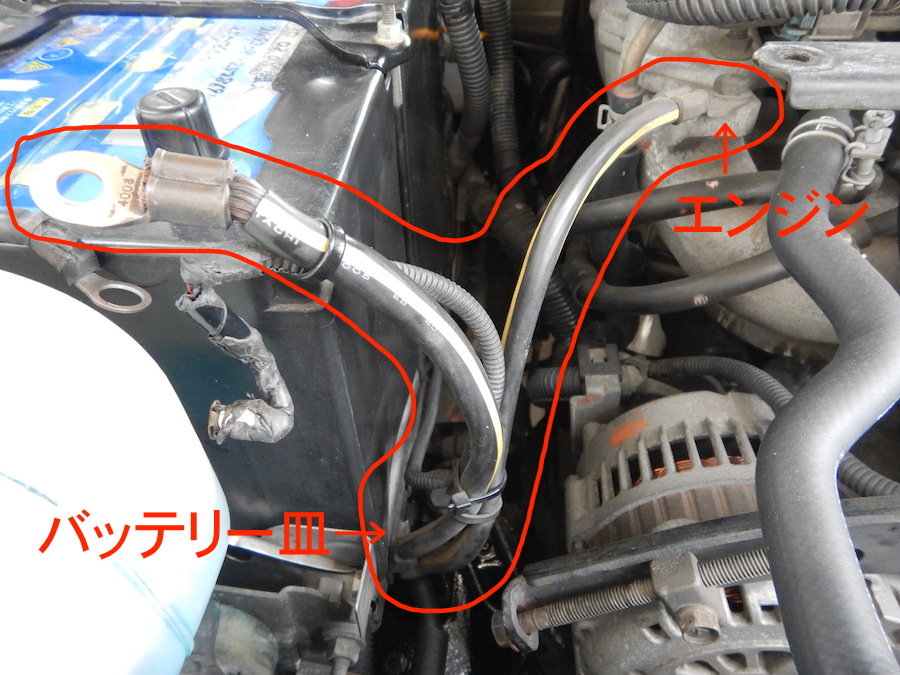

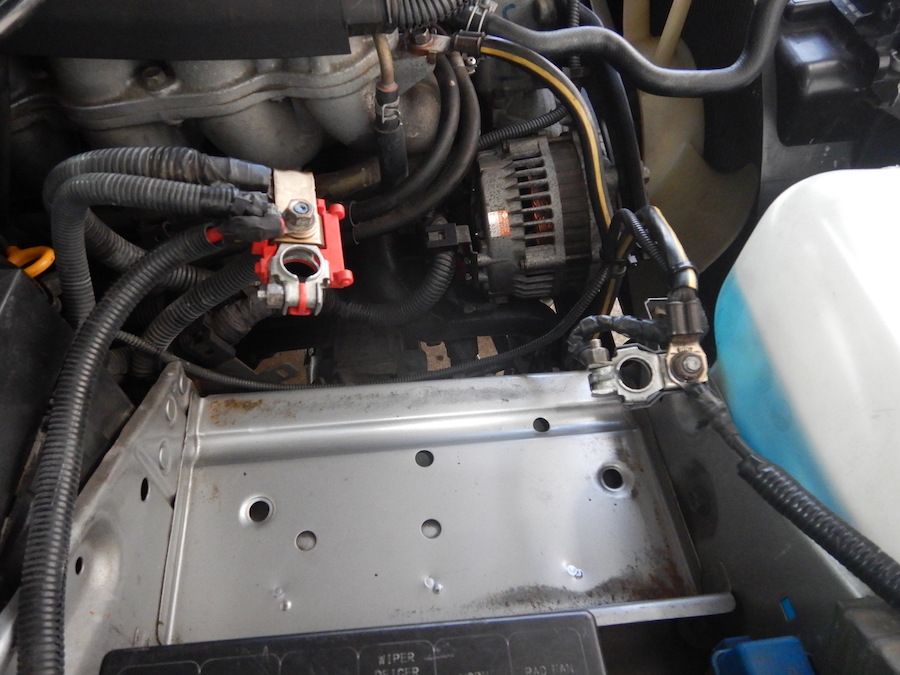

■メインアースケーブル

次は、バッテリーマイナス端子から延びている、メインの太いアースケーブル。

どこに繋がってるのか見てみると、バッテリーが載る皿とエンジンブロックの二箇所にボルト留めされてたので、、、

ボルト抜いて、、、

取れた!

してその端子は、、、汚れ放題。

エンジンブロック側も、アルミが白く粉吹いている。

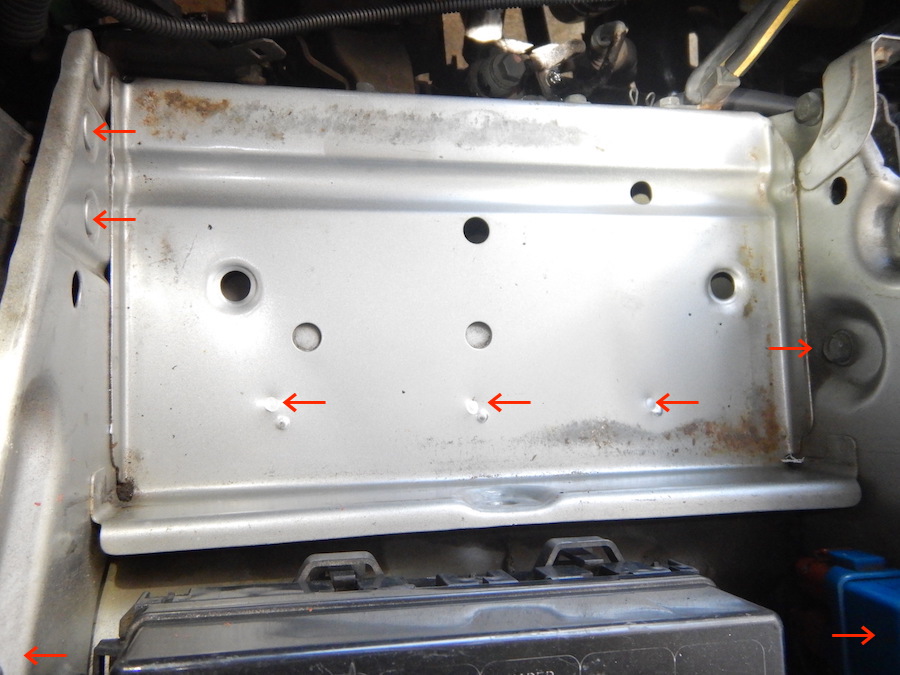

バッテリー皿表面は塗装されているので導通しませんが、ねじ穴内で導通しているのでしょう。

ねじ穴は錆びていない様子。

でもこの皿は、何処に繋がっているのか? そこは錆びていないのか?と言うことになりますが、

見たところ、皿から先は、複数箇所でボルト留めや溶接されているので、これ以上は深追いしないことにしました。

それにしても、一見どうでも良さそうに見えるこんな部品が、電気の通り道として大切な役目を担っているのですね。

ケーブル取付ボルト磨いて、、、

エンジンブロック側も磨く。

キレイになった。

ケーブル端子も金ピカにしたら、、、

戻す前に、ふとこんな物持っていたことを思い出しました。

導通グリス

導通グリス自体に導通性は無いらしいですが、コレを端子に塗ってからボルト留めすれば、

密着部分からグリスが押し出され、端子周囲を密封してくれるので、端子が再度錆びるのを防いでくれるカモ。

そうしないと、せっかく磨いた端子も、またすぐ錆びてしまいます。

さっそくボルトと端子に塗って、、、

エンジンアース締める。

■その他のアース

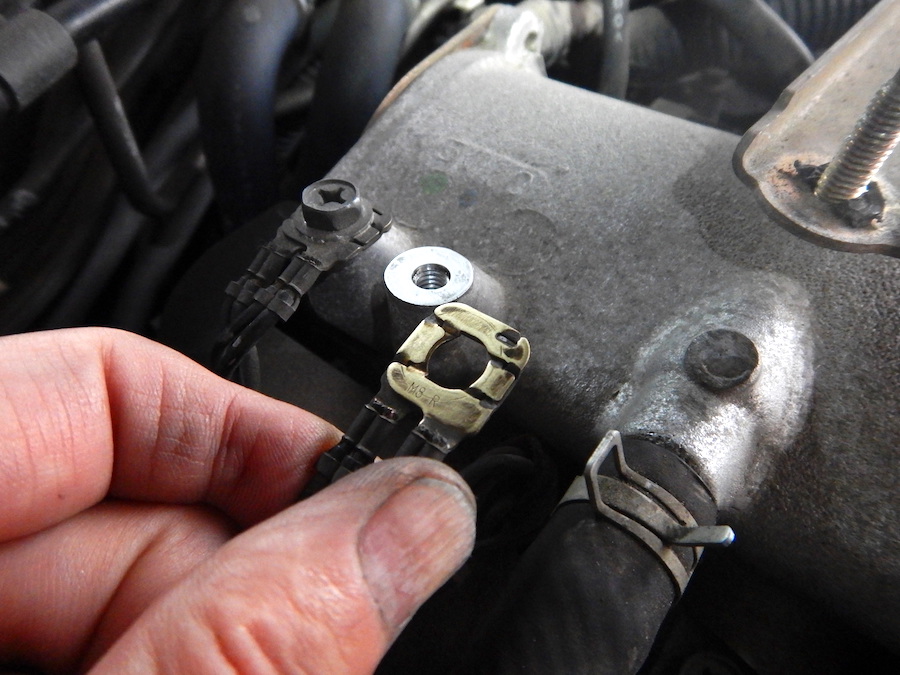

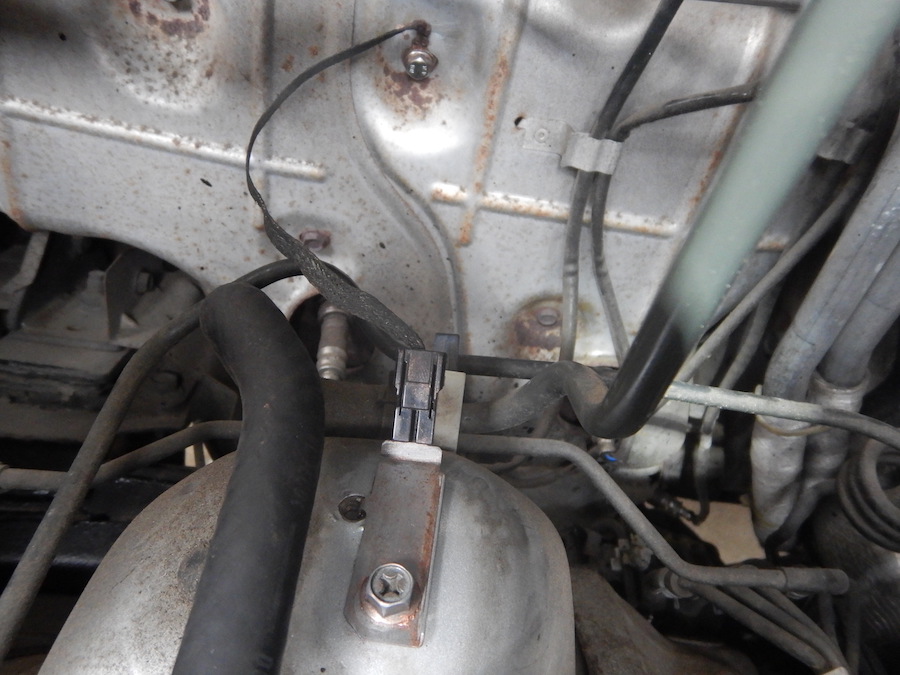

他にもアースは無いかな?と、探したら、、、あったあった。

さっそくゆるめると、、、

ここも重傷。

磨いて、、、

グリス塗って、、、

戻す。

次は、左右のヘッドライト裏あたりのボディにもアースがありました。

ゆるめる。

これも末期。同様に処置しました。

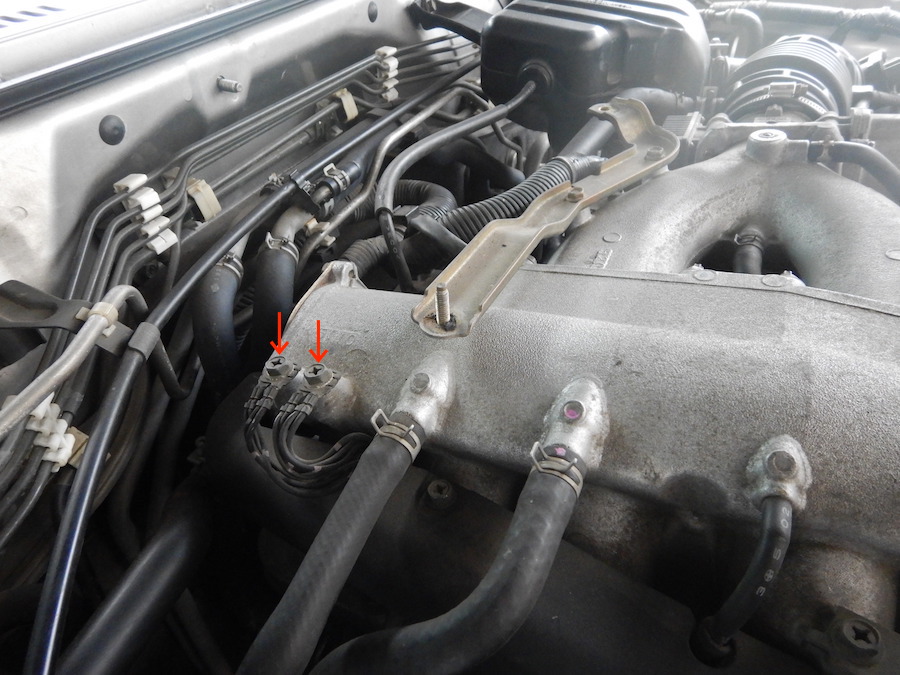

さらにこの辺りにもありました。

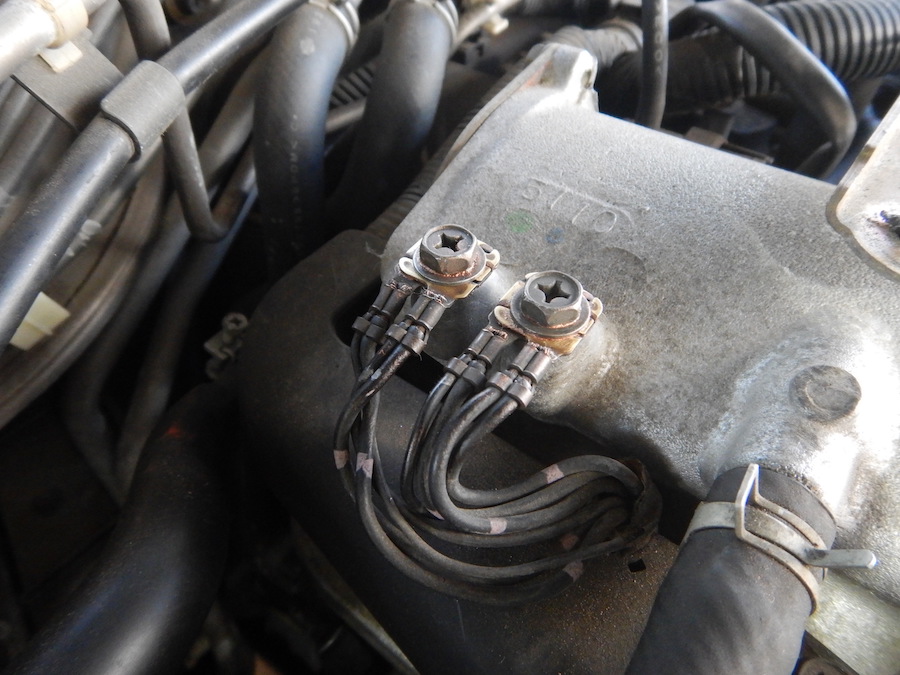

エンジンブロックの左右から、ボディー鉄板に、平編み線でアースされていました。

これがそれ(車体左側)

でも一応掃除します。

コネクタ抜いて、、、

ボディ側の金具固定ボルト抜いて、、、

エンジン側も抜くと、、、

一式取れました。

これはひどい。もしかしたら導通してなかったかも。

このボルトは、手持ちのM6ボルトに交換。

ゆるみ止めにスプリングワッシャー入れました。

コネクタ端子は、パーツクリーナー吹いて、爪楊枝で端子掃除。

グリス塗る。サビ防止とエンジン熱による焼付き防止。

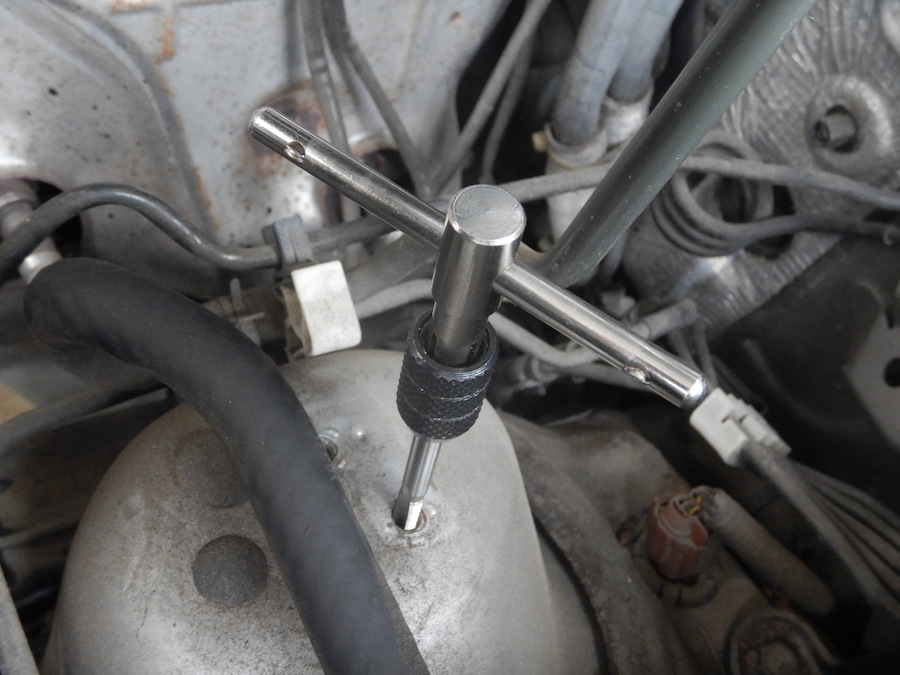

ボディとエンジンブロック側のメスネジは、タップを軽くねじ込んで掃除。

これで導通戻ったでしょう。

反対側の同じ箇所は、奥まっていて手が入らないので、誠に遺憾ながら放置。

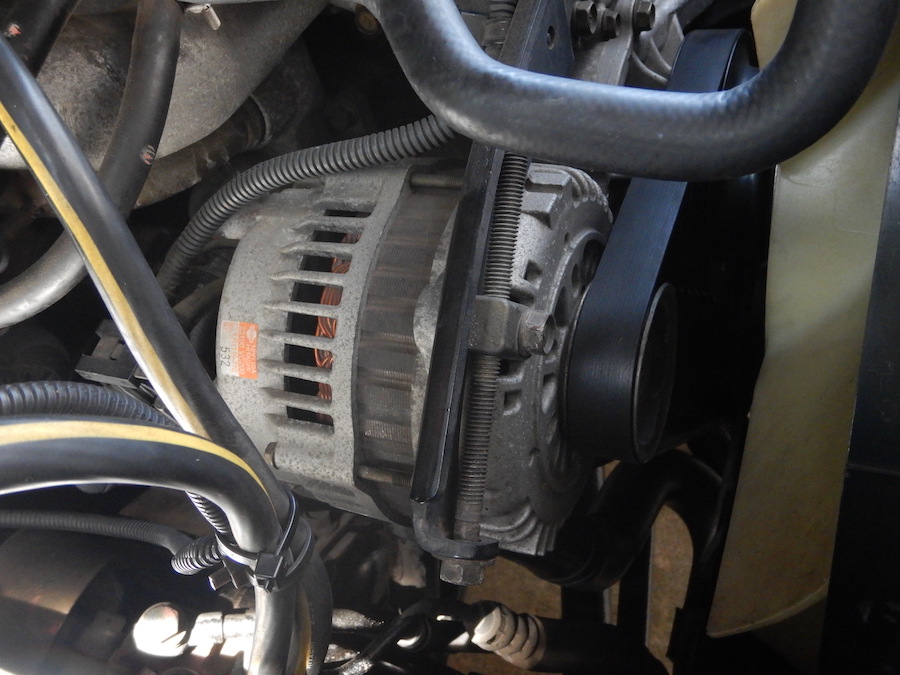

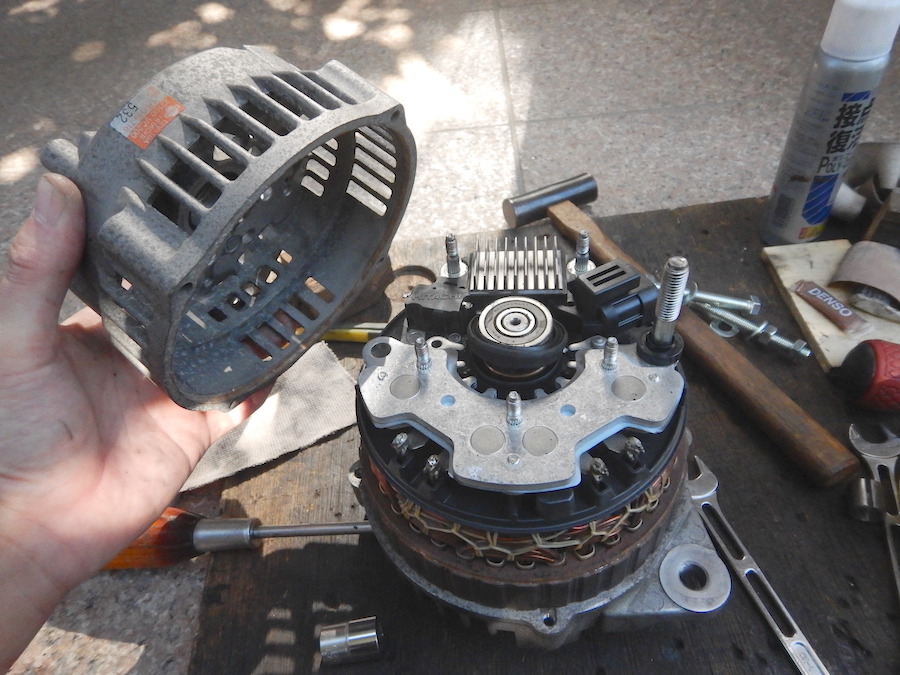

■オルタネーター端子

ラスボスはコイツ。オルタネーター。

エンジン回転中の電気は、バッテリーからではなく、ほぼオルタから供給されるので、

バッテリー端子だけをいくらキレイに磨いても、コイツの端子を磨かないと意味が無いと思うのです。

久しぶりに外しました。

オルタの外し方は↓参照。

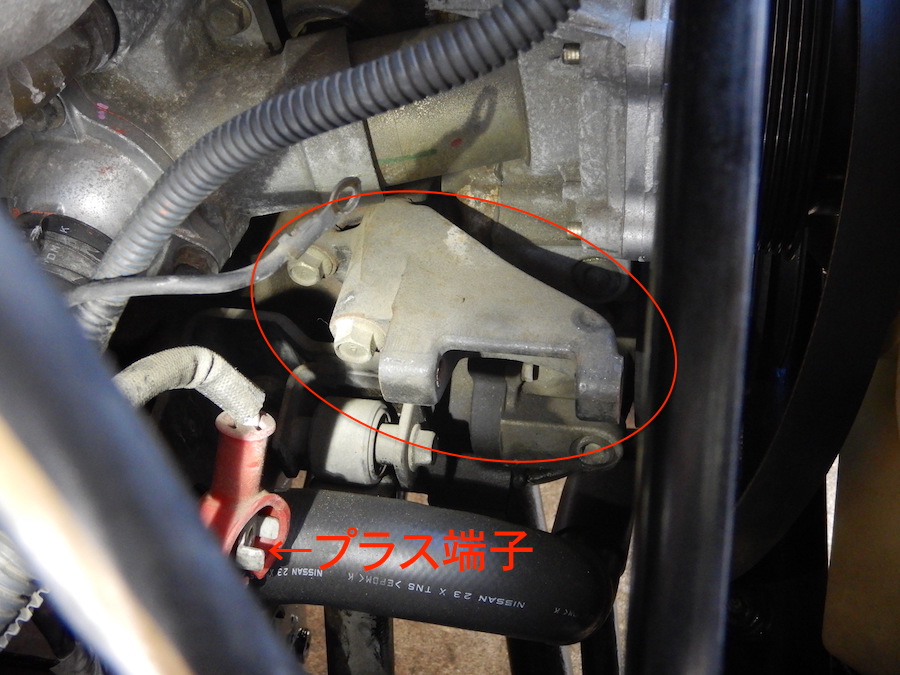

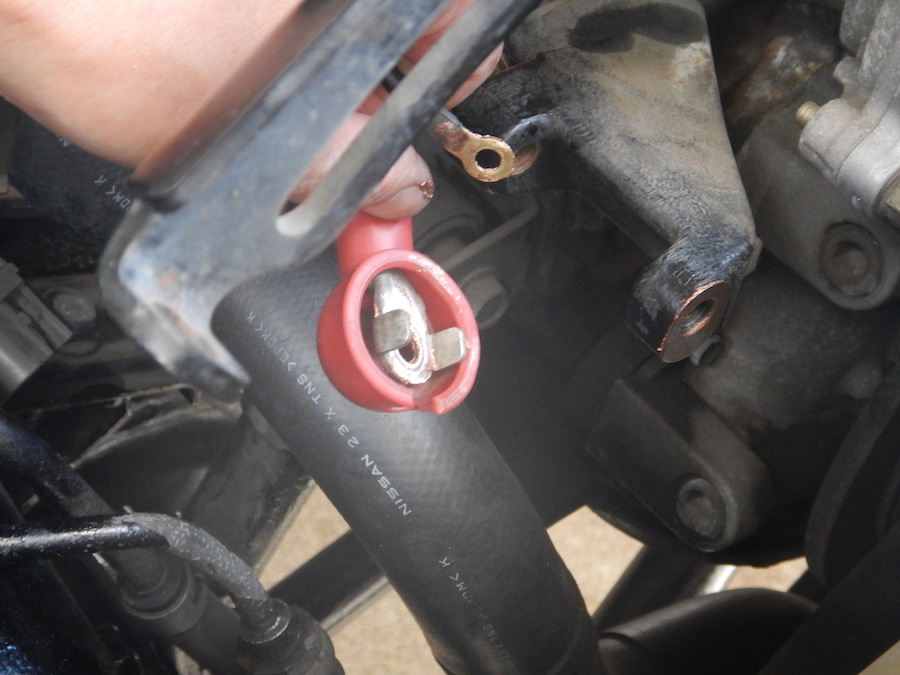

で、これがオルタがボルト留めされていたエンジンブロック側の金具とプラス端子。

この金具は車両の全マイナス電流が戻ってくる大静脈です。

オルタをボルト留めする接触部分二箇所を見ると、、、錆びてました。大静脈なのに。

反対側のもう一箇所はほぼ全面サビ。想像以上の重傷です。

さらにこの金具は、エンジンブロックに3本のボルトで固定されているので、それも外してみる。

抜けた。

でもココは、錆びていませんでした。

では、錆びていた接触面を磨く。

オルタ取付ボルトの分厚いワッシャーも錆びだらけ。

これじゃ電気流れないな。

ここまで重傷だと、交換した方が良いのでしょうが、そんな予算はないので、ここはひたすら磨く。

やればできる。

さらにオルタ本体。

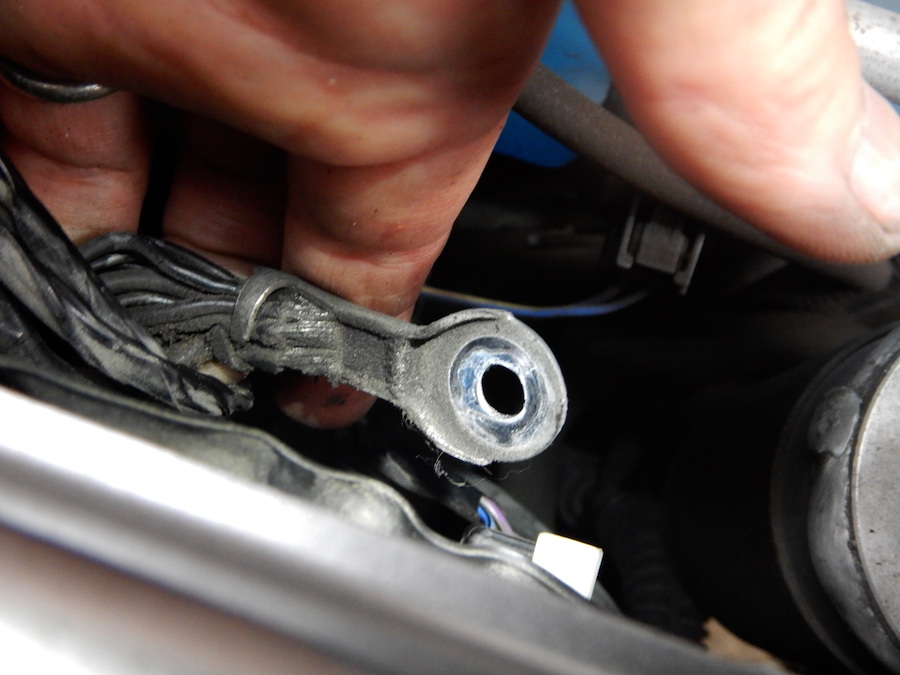

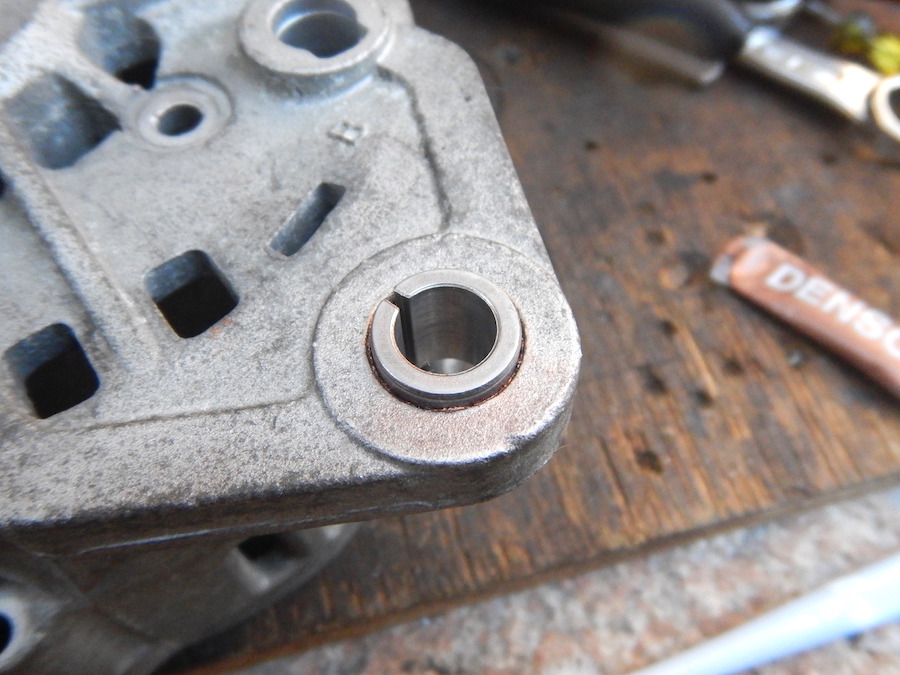

オルタは車体に二本のボルトで固定してあり、それがマイナス導通を担っている訳ですが、

特に片方のボルトが通る穴には、この様に↓リングが圧入されていて、安定した導通を確保しているようです。

リングをたたき出してみると、、、

コリャあかん。全てのマイナス電流の通り道なのに。

しっかり磨いて、、、

叩いて戻す。

さらにフタ開けて、、、

ちなみにオルタ分解方法は↓参照。

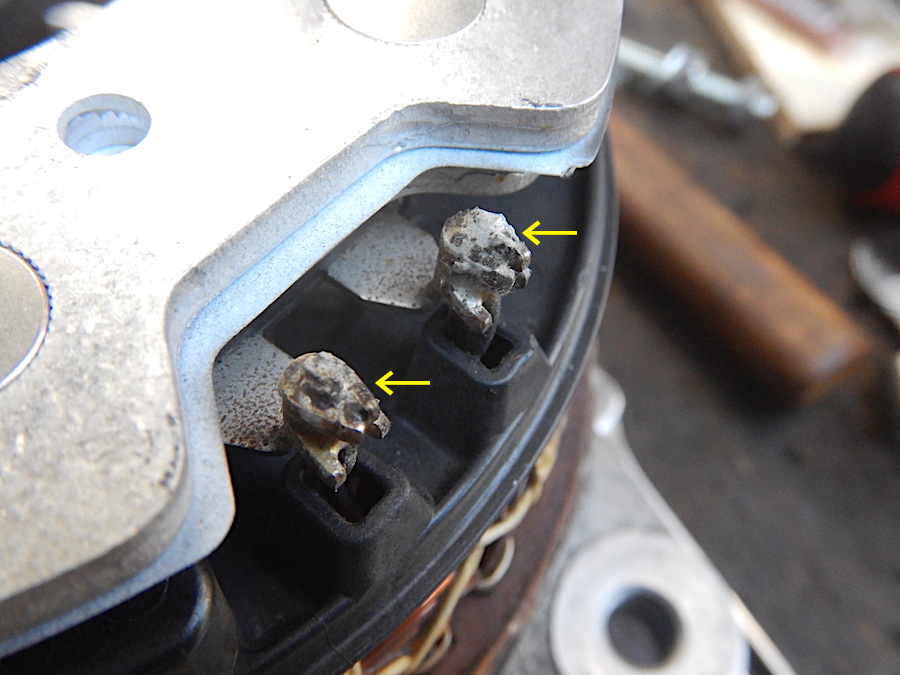

5年前に自分でハンダ付けしたICレギュレーター。

ここは全プラス電流が流れる箇所。4箇所あります。

ハンダは経年劣化でクラックし易いのですが、

自分でやっただけに信用出来ないので・笑、再ハンダしました。

オルタを組み立てて、もう一つのボルト穴も錆びてるので磨く。

さらに車体側のプラス端子も、、、

キッチリ磨いて、導通グリス塗って戻しました。

最後にバッテリー端子にも導通グリス塗って、、、

アース磨き完了!

してその結果は、、、

なんと!!!エアバッグ警告灯の症状が改善しました。

これには驚きました。

それまでは、警告灯をリセットしても、2、3回ドライブすると、必ず再点灯していたのですが、

それがほぼ点かなくなりました。

でも “ほぼ” です。

やはり、たまに再点灯します。ドライブ十数回に一度くらいの頻度で点灯します。

でも明らかに改善しました。

これはプラシーボとか、ひいき目とか、誇大広告とか、陰謀論とかではありません。

これまで何やっても変化なかったのに、こんなことは初めてです。

何故改善したのか?

以下が、ぴーよしが考えた故障シナリオです。

まず不具合無しの正常な状態では、

〇エアバッグコンピュータは、電源電圧が9Vくらいに下がると警告灯を点滅させるそうです。

〇一般的に車の電圧は12Vですが、プラグがスパークした瞬間は、大電流を必要とするので、瞬間的に9V付近まで電圧が降下するそうです。

〇でも普段は、オルタネーターとバッテリーが、不足する電流を補って電圧降下を防いでいる。

ところがデイビーの場合は、

〇オルタネーターのマイナス端子が錆びて、大電流が流れにくい状況になりオルタネーターは不足する電流を補えなくなった。

〇それでも気温が高い時期は、バッテリーが、足りない電流を補って電圧降下を防いでいた。

(配線的にバッテリーから補われた電流は、オルタの錆びた端子を通らずに、エアバッグコンピュータに直接給電することが出来ることは確認済み〕

〇しかし気温が低い冬の時期は、バッテリーの性能も下がるので、電圧降下を防ぎきれず警告灯が点滅した。

〇さらに最近は、バッテリーが古くなり性能が落ちたせいで、夏場の気温が高い時期でも、電圧降下を防ぎきれなくなった。

間違っているかもしれませんが、これなら寒い時期だけ発症していた理由が説明できます。

とにかく今回、アース端子を磨いたら改善したので、こうなったら、

アース線のメンテ、さらに進めるしかありません。

ぴーぱー夫婦の だんなのぴー:車担当。

四駆、旅、登山、星、温泉、お遍路、DIY、野菜づくり、マグロ好きの60代。別名マグロよしのり。2020年3月退職。

-

前の記事

シーサイドインヤマニ 2025.03.15

-

次の記事

アルファホテル 青森 2025.03.19

コメントを書く