燃料メーター直した!〜3修理開始

「2道具と修理方法」のつづき

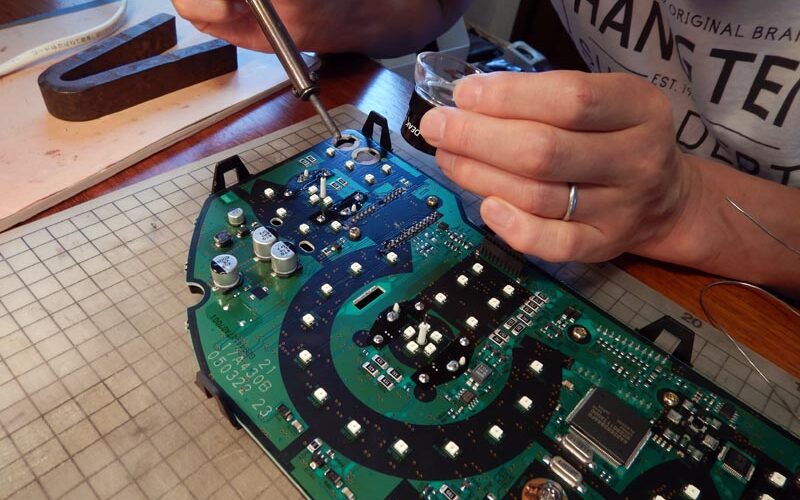

では修理開始!

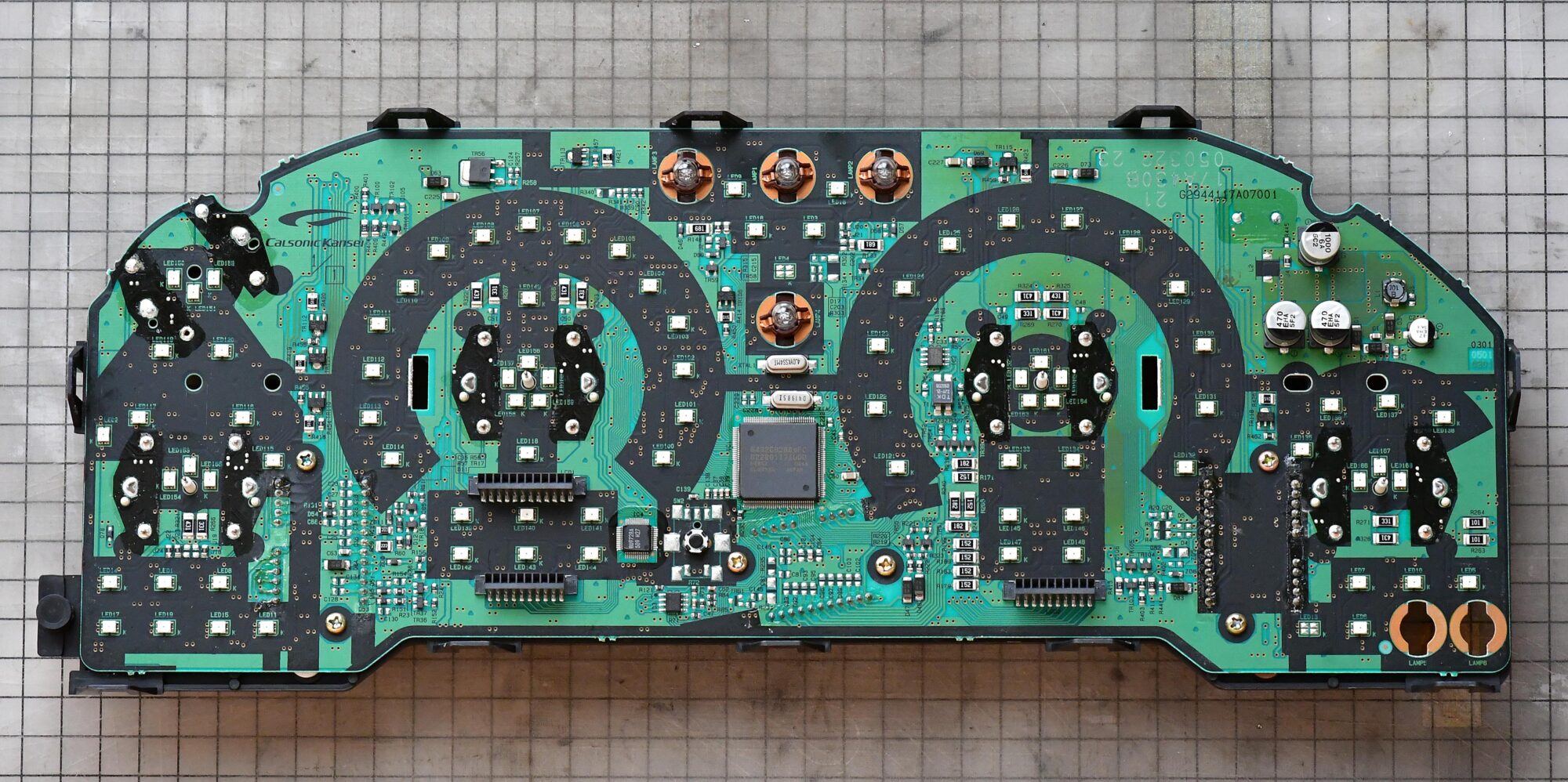

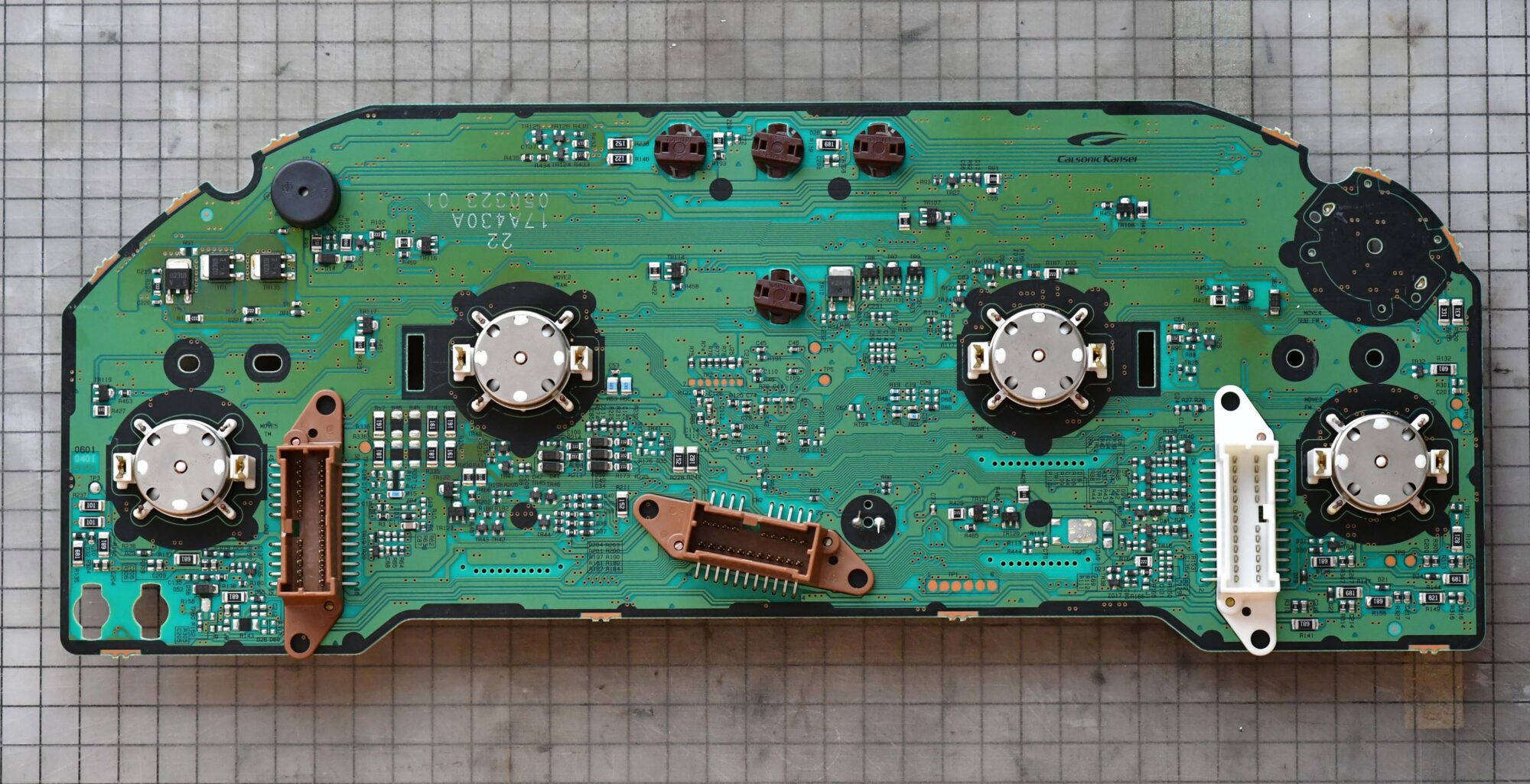

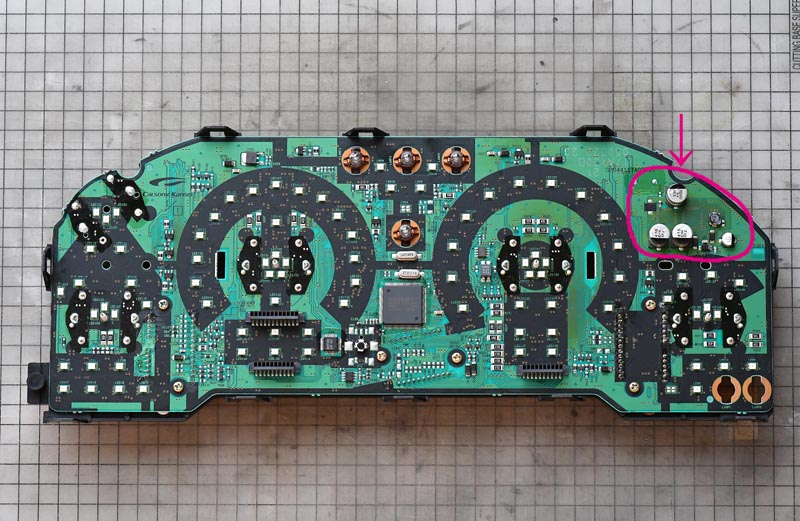

まずは基板の、表・裏全景。

表(ドライバーの顔に面している面)

裏面(車の進行方向に、向いている面)

細かい基板ですね〜。ぱっと見「これはムリ」と引きそうになりますが、そこはふんばる。

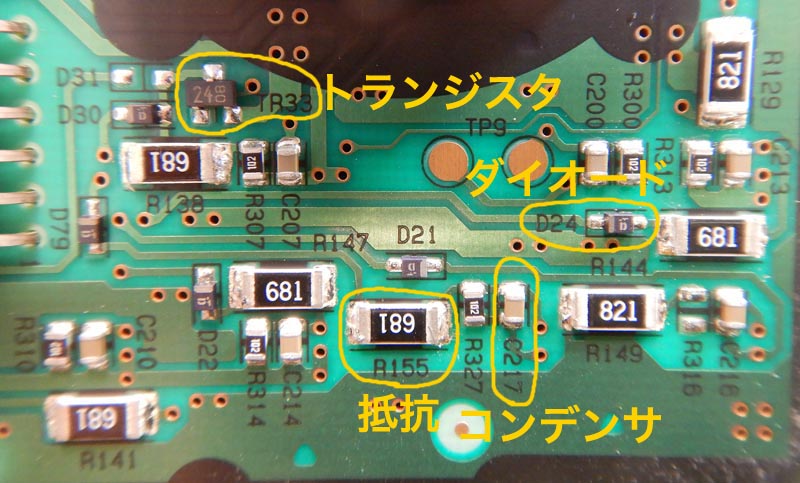

各電子部品は、基盤に表面実装されています。

もはや古い人間の部類に入っているぴーは、この表面実装部品が馴染みが無くて不得意です。昔のようにリード線をハンダ付けするタイプが懐かしい。

R155の155は、メーカーが製造上の都合で振った部品番号なので抵抗値ではない。681や821も抵抗値ではない。

Cはコンデンサ。二本足のDはダイオード。三本足のTRはトランジスタです。

①電解コンデンサのチェック、交換

電解コンデンサ(以下、“電解C” )とは電気を貯めたり放電する部品です。小さなバッテリーみたいな物です。

メーターに限らず電子回路の故障の定番は、電解Cの経年劣化による液漏れ、ガス漏れ、容量抜けです。

この基板では、電解Cは4個使われていました。この部分が電源回路だと思います。たぶん。

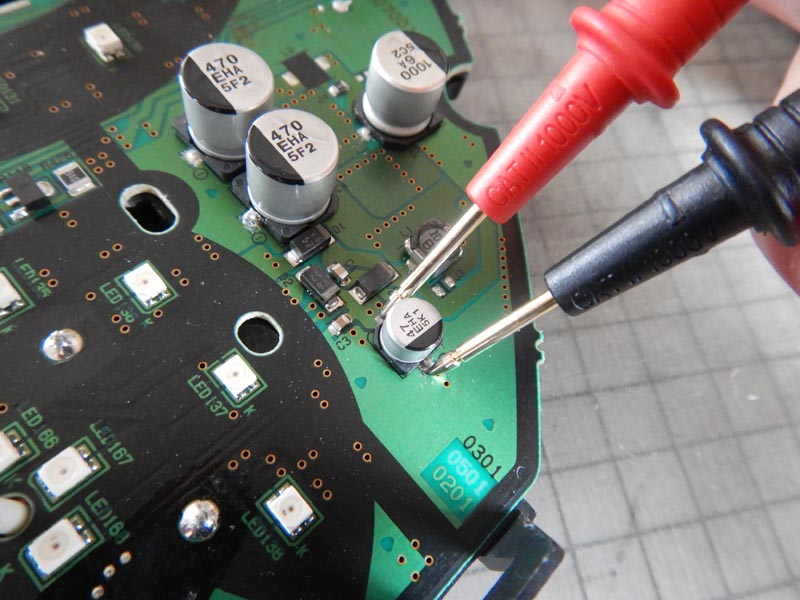

見た目、液漏れ等は見られないので、アナログテスターで容量チェック。

さらにアナログテスターで充放電時の針の動きをチェック。まず電解Cの両端子をピンセットやリード線でショートさせて完全放電。テスターを抵抗計測モードにして、テスト棒を両端子に当てて充電する。その際電解Cの端子は、+−が決まっているので間違えないように。黒く三日月型に塗られている方が−端子。最初は充電されるので電流が流れて針が大きく振れますが、満充電に近づくにつれ流れなくなるので、緩やかに針が戻って触れなくなればOK。

続いて放電チェック。直流電圧モードで測る。端子に棒を当てると、最初は満充電されているので針が振れますが、次第に放電されて最後は0VになればOK。これら充放電の針の動きで良否を見極める。そのあたりは経験ですが、何度かやればわかります。

容量、充・放電チェックしてOKなら、そのCは問題ありません。

その結果、右下の小さい電解コンデンサが、容量が表記の47μFの約20倍の1000μFと測定され、充放電時の針も振れませんでした。

コイツが原因か?

真ん中上の1000のヤツは表記通りの容量でした。

早速、47のヤツを外して単体チェック。

そしたら問題ありませんでした。

基板上では他の電子部品とつながっているので、正しく測定できなかったのでしょう。これだから電子部品チェックは難しい。

結局、問題無いので元に戻しました。(※普通、電解コンデンサは劣化していなくても、十年以上使ったら交換しましょう。今大丈夫でもそのうち壊れます。ぴーが今回交換しなかったのは、非常に難しい “大人の事情” によるものです・笑)

②それ以外の電子部品チェック

他の電子部品をチェックします。

まずは目視で、焼けてる、焦げてる、欠けてる、その他異常がないかチェックします。

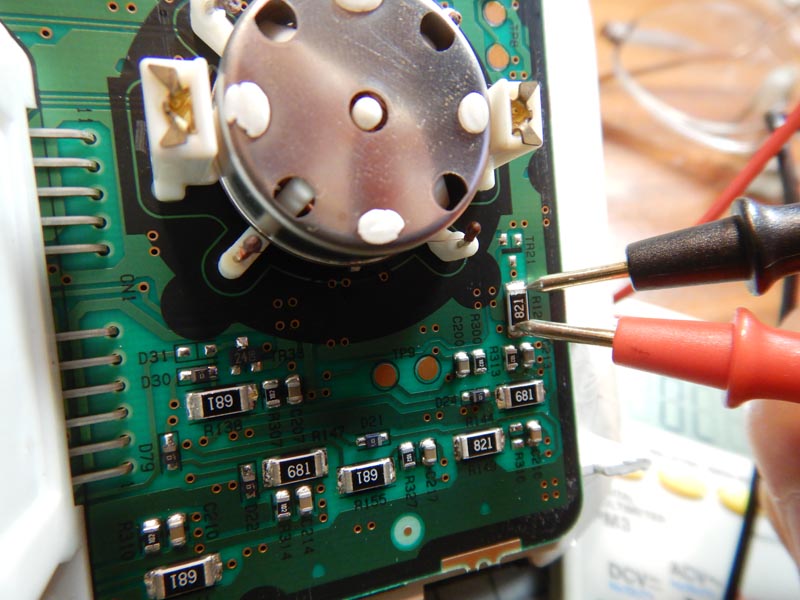

問題無いようだったので次に、抵抗、コンデンサ、ダイオードをテスターでチェックします。基板の表裏に付いている全部一つ残らずチェックします。

■抵抗は、両端子にテスター当てて抵抗値を読み取ります。

幾つか0とか000と書かれている抵抗がありますが、それはジャンパー線です。(単なる電線。基板設計上、線を立体交差させたいカ所に使われています。0ΩならOKです。)

ただし電解コンデンサの時のように、基板上では正しく測定できない場合もあります。

表記より抵抗値がかなり高かったり、無限大の場合は異常。低い場合は、他部品の影響と判断します。

■コンデンサは、容量が表記されていないので容量測定してもあまり意味が無いし、充・放電の様子も、容量が小さくて針が振れないのでチェック不能です。

仕方ないので、抵抗測定モードで導通が無ければOKとしました。

■ダイオードは、一方向にだけ電流が流れる部品です。

抵抗測定モードで、テスター棒を両端子に当てて、さらに+−入れ替えて当てて、どちらか一方だけ導通あり、もう一方は高抵抗値を示せばOKです。

■トランジスタは、測定方法を知らないのでチェックしませんでした。テヘ。

そんないい加減な、、、

と思うかも知れません。

ただこのメーターの場合は、誤表示するときもあれば正常な時もあるので、部品が壊れているのではなく、接触不良を起こしているだけと考えていたので、トランジスタや他の電子部品が壊れている可能性は低いのです。

念のため自分の知識でわかる範囲でチェックしたまでです。

実際、不良部品は見つかりませんでした。

(本当は、あったのかもしれません。見つけられなかっただけで、、、)

ちなみにもし壊れている部品があった場合は、購入して交換します。

購入は、販売サイトは沢山あります。例えばデジキーとか。

電解コンデンサの購入は、容量、耐電圧、耐温度、容量許容差、サイズで選びます。

実装タイプの電解コンデンサのそれらの表記方法は、規則があって例えばコチラのページなどをご覧ください。でも実際には製造各社の製品番号なども併記されていて解りにくいです。各社HPに読み方は書いてはありますが、そもそも使われていた電解Cがどの会社製なのか解らないので調べられません。

解らなければ、容量、サイズは必ず同じ物にして、耐電圧、耐温度、容量許容差は高い方、容量許容差は小さい方には問題無いので(問題無いと言うより、むしろ望ましい)高い物、小さい物を選びましょう(ただし値段も少し高くなります)。

ちなみに耐電圧は、車の回路は12Vが基本なので、多少余裕を見て25Vくらいあれば問題無いと思います。(実際使われていたのは25V)

耐温度は85℃や105℃あれば充分でしょう。

C、D、TRは元の部品に型番が書かれていないので、壊れていても交換不能です。つまり抵抗と電解Cしか交換できないと言う事です。

C、D、TRが壊れている場合は、プロに修理に出すしか無いと思います。(無論、より高度なスキルを持った人は直せるかもしれませんが、、、)

《つづく》

ぴーぱー夫婦の だんなのぴー:車担当。

四駆、旅、登山、星、温泉、お遍路、DIY、野菜づくり、マグロ好きの60代。別名マグロよしのり。2020年3月退職。

-

前の記事

燃料メーター直した!〜2道具と修理方法 2021.10.06

-

次の記事

燃料メーター直した!〜4原因発見 2021.10.14

コメントを書く